ハロウィン効果とは「ハロウィンの期間(10月末頃)に株を買って、4月末に売ると利益を上げることができる」と言われているアノマリー※です。

※理論的根拠はないけれど、当たるかもしれない経験則のこと。

アノマリーは投資家の経験則のため確実性はないものの、過去の株価動向を見ると、ハロウィンを境に上昇に転じる年が目立っています。

ハロウィン効果の信ぴょう性は高いのでは?という投資家の声に耳を傾けて、過去10年間のハロウィン効果を振り返りながら、元証券マンが19-20年の市場動向を予測。

今年のハロウィン効果による影響を予測しながら、株のポートフォリオ整理のきっかけにしてみて下さい。

記事の目次

ハロウィン効果 過去10年間は株価上昇が優勢

ハロウィン効果は「10月末のハロウィン期間中に株を買って、4月末まで保有して売却すると利益が出やすい」と言われており、有名なアノマリーの1つです。

というのも、ハロウィン効果のアノマリーは比較的高確率で当たっているため、活用する投資家も多いようです。

実際にハロウィン効果期間中の日経平均株価の過去データを基に確認してみましょう。

「2009年10月~2019年4月 過去10年間」のハロウィン効果による株価騰落の表を用意しました。

株価騰落が赤字になっている年(13-14、15-16)以外は、アノマリー通りに上昇した年です。

勝敗は8勝2敗と大きく勝ち越していることからも、ハロウィン効果の信頼度の高さが伺えます。

つまり、期待できるアノマリーなわけですから、日経平均株価が下落する要因を掴めれば、今後の株価動向の予測に役立てられるでしょう。

それでは、ハロウィン効果通りにならなかった年を見ていきたいと思います。

13-14年の下落理由 消費増税とクリミア危機

株価-23.83円と下落幅は小さかったものの、ハロウィン効果を上回るネガティブなイベントが13-14年に起きました。

消費増8%への引き上げ

2013年10月1日、安倍首相が消費税率を5%から8%への引き上げを表明しました。

増税の実施は2014年4月からのため半年先ではあるものの、イベント事で最も早く動くのは株価です。

1997年以来、17年振りとなる増税は、日本の株式市場を冷え込ませました。

ロシアとウクライナのクリミア危機による混乱売り

海外情勢も株価下落の要因として無視できません。

2014年3月、ロシアがウクライナ領土のクリミア半島を併合した「クリミア危機」が起きました。

ロシアの強引なやり方に対し、欧米を筆頭に対露制裁を加えたことで、欧米とロシアの緊張が高まるのではという見方から投資家心理が悪化。

海外市場には混乱売りが生じ、日経平均にも影響を与えました。

15-16年の下落理由 原油価格と中国経済の鈍化

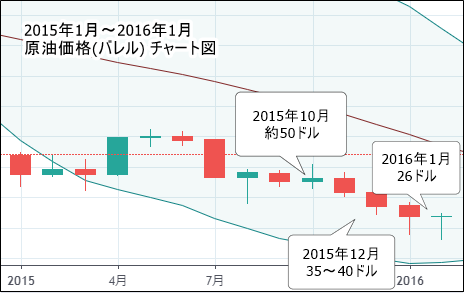

2015年こそハロウィン効果に沿って日経平均株価は上昇するも、2016年に入ると、売りが加速する外的要因が立て続けに起こりました。

1つ目は原油価格の下落です。2015年10月頃は1バレル約50ドルでしたが、12月頃は30ドル後半、2016年1月には26ドルまで落ち込みました。

原油価格と株価は密接にかかわっているため、その下落背景を確認してみましょう。

オイルマネーの引き上げ

当時、世界の株式市場には、約270兆円規模のオイルマネーが投資されていました。

出どころはサウジアラビアをはじめとする中東の湾岸産油国。石油の取引代金による余剰資金(オイルマネー)で、株式市場を底上げする役割を果たしていました。

しかし、シェール革命によって米国内の石油生産量が増加し、輸入量の減少だけでなく、国内価格も下落しました。

リスク回避のために中東の産油各国がオイルマネーを引き上げた結果、日経平均株価にも影響が出たわけです。

中国の経済成長の鈍化

2008年9月のリーマンショック直後、中国政府は国内景気を下支えするために4兆元(当時のレートで約57兆円)もの巨額財政出動をしました。

しかし、その景気対策も約7~8年で息切れし、中国経済は減速しました。

中国に拠点を持っていた海外企業もフィリピンやベトナムに続々と工場を移転、原油価格の下落に続く悪材料となりました。

ハロウィン効果を上回る外的要因が発生

ハロウィン効果通りに日経平均株価が上昇しなかった13-14年、15-16年に共通するのは、外的要因が発生した年でした。

ハロウィン効果のアノマリーを上回るほどの、国内・海外情勢が背景にあったわけです。

つまり、19-20年のハロウィン効果期間中の株価動向予測をするには、国内・海外情勢の分析が必須となるでしょう。

ハロウィン効果 19-20年は株価下落する

結論から言いますと、19-20年のハロウィン効果期間の日経平均株価は下落すると予測します。

過去の株価下落時に、十分匹敵する外的要因が備わっているためです。

下落要因1:消費税増税

2019年10月1日から、日本の消費税は10%に増税されます。

商品によっては消費税を8%に据え置きする軽減税率の導入や、ポイント還元で増税分の負担をカバーする対策が報じられていますが、やはり消費が落ち込む可能性は高いでしょう。

なにより、13-14年のハロウィン効果で日経平均株価が下がった理由に、5%から8%の増税があったことも挙げられています。

過去のデータと照らし合わせても、増税によって株価下落に働くことが推測できますね。

下落要因2:米中貿易摩擦

2018年3月、米国が中国製の鉄鋼製品に関税をかけたことから過熱した米中貿易摩擦。

日本の2大貿易相手国で起きているものですから、その影響を受ける日経企業は多いと言えます。

日系企業の増加に伴い、日本株市場は世界経済に左右されやすいです。

もちろん、恩恵を受ける日本企業もあるので全てが悪影響ではないです。

しかし、マクロ的な視点で見ると、今後日本も2ヵ国に巻き込まれ、輸出入品の関税の引き上げ(引き下げ)を求められるシナリオが予想できます。

長期化する当問題によって、日経平均株価への影響が注目されます。

ハロウィン効果 株のポートフォリオの整理を

ハロウィン効果を迎える10月末までには、株のポートフォリオを見直すことをおすすめします。

19-20年のハロウィン効果期間は、株価下落した13-14、15-16年の事例に近いものがあります。

消費税増税・米中貿易摩擦の外的要因が重なると、例年通りの上昇傾向とはならず、株価下落の動きとなる可能性が高いでしょう。

株式投資の真理では今後もアノマリーの動向予測など、証券マンの目線で先読み情報を発信していきます。

株式投資に絶対はないので、必要な時にまた読んでいただき、あなたの投資に活用をしてみてください。

口コミはありません